诗歌梦幻 意象情缘

——孟伟哉先生的画

孟伟哉先生是一位久负盛名的老作家。他的许多文学作品,我在上大学和大学执教期间曾拜读过。2001年我来北京之后,偶有机会与孟老相见,促膝交谈,方知孟老早在1958年就毕业于南开大学中文系,是我的老校友。于是倍感亲切。

2009年6月27日,孟老去南开大学讲授“中国传统文化与中国画欣赏”专题,邀我陪同前往。因而有幸聆听孟老对绘画艺术的一些独到见解。他认为,中国画可以分为“入世”和“出世” 两种。这种看法,与中国传统文化的发展是相通的。比如,儒家学说就属于“入世”的;而佛教则属于“出世”的。很显然,这种划分有助于人们从思想与内容层面去欣赏或认识中国的绘画艺术。

说到绘画创作,孟老自称是“在野派”,没有师承,半路出家,从操笔入画算起,已有二十余年矣。他认为,绘画创作,不能因循守旧,不要一味地沿袭传统的绘画技法和构图,重在个性发挥。实际上,孟老在绘画创作中十分彰显了他的艺术个性,形成了独特的风格。其画作大到巨制《诸葛张飞柏》(即《蜀道古柏》),小到《我的心在高原》,无不如是。

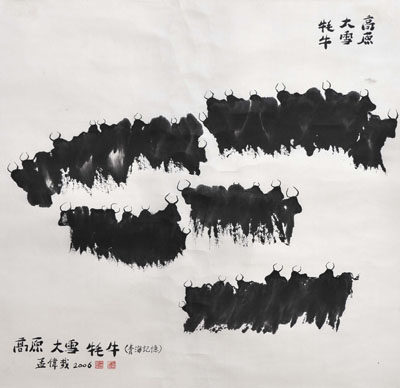

欣赏孟老的画作,就如同读他的诗和散文,也如同读他的小说。其作品都具有原创性。比如,他曾在青海生活过,对牦牛独有情钟,擅长画之。在高耸的雪山和广大的雪原上,他看到一头傲然屹立昂首远眺的牦牛,被那坚韧的精神和品格所感动,并于1985年2月5日写下了《骄傲的牦牛》一诗:

黄牛比你漂亮,

骆驼比你身高,

你也许比不上马儿矫健,

你也许比江南的水牛瘦小,

青藏高原的牦牛啊,

我看到你,却强烈感觉到你的骄傲。

你在草原上奔驰,

你在山岗上远眺,

像一位堂堂的武士,

像一个威严的将豪。

你大吼一声,仿佛在说:

喂,你们!在冰山雪岭,

谁能跟我比试登高?

正是这诗一般地感觉,触动并激励了孟老去画各种姿态、各种环境下的牦牛,逐步形成了其牦牛画作“无耳、翘尾”的特点。他画牦牛时,用浓墨、重神韵、显力度、黑白对写、计白当黑、构图独特。整个画面,常常能够达到充实与空灵的完美结合,追寻着诗、书、画为一体的独特形式。

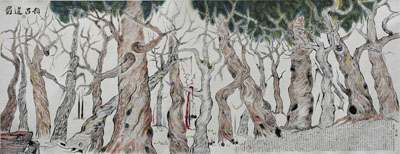

孟老曾以73岁高龄,挥毫创作了巨制《诸葛张飞柏》,充分显示了其作品的原创性。早在1949年12月,孟老就参加解放大西南成都的战役。越秦岭,跨巴山,过剑门关,偶遇奇树。有感而问,乡人告之,那树是魏蜀吴三国的古柏,名曰:“诸葛张飞柏”,其柏之年轮已逾1800岁矣。50多年以后,孟老凭借久远的记忆,废寝忘食数十日夜,深怀对历史的思虑与敬畏,完成了这幅画的创作。自跋云:“古柏无语。谁知道呢,他们也许是深藏不露,有话不讲,只默默见证世事,观察人生,骄傲于自己在风暴雨雪雷电种种社会与自然的无穷变幻中,比人的生命更强韧”。他凭借着久远的记忆,展开想象的翅膀,透过人间沧桑,绘制出了一段漫长的对历史和对人生感悟的画卷。

大概很少有人知道,孟老的绘画作品,绝大多数都是在夜深人静时完成的,有的还是通宵达旦之作。对此孟老曾颇为感慨地说:“如同以往写长篇小说一样,我是在万籁俱静,别人打鼾做梦的时候,一个人苦苦探索,苦苦折腾的。如同写小说一样,我作画,倾注的是我的激情,燃烧的是我的生命。如同写小说一样,我可能永远达不到我理想中的境界,但我却宁愿失败而不愿停止追求”。孟老绘画,大胆用笔,大胆用墨,大胆用色,大胆构图。然而,他对线条,色彩和构图的理解却又是那样的谨慎而深刻。如说,“一个线条如同一根深藏地下的金条那样难于找到,一种色彩如同高空的一片流云那样难于捕捉,一个构图如同尚未发现的化学方程式或数学定理那样难于合成和解析。”画面看似简练,实属复杂。每一笔、每一墨、每种色彩、每样构图,都凝结着孟老

对生活的理解和对美的追求,都体现着他在绘画艺术上的执着精神。可以说,孟老的绘画作品是不折不扣的文人画,是艺术家的画,是思想者的画。不仅在技法和形式上如此,在精神和内涵上更是如此。宁积贤先生曾撰文,称他的画“具有深厚的生活基础,很高的文学素养和艺术造诣,以及独具慧眼的审美意识。他的作品是美的呼唤,处处充满诗一般的梦幻。既有现实主义的影子,又有抽象的瑰丽色彩,使人感受到强烈的时代感和民族感”。也可以这样说,孟老的画作具有生动的气韵,清新的构图,绚丽的色彩和那不可言喻的书卷气息,一派大家气象。

天然而童趣是孟老绘画作品的又一个鲜明的特点。道法自然,艺术以自然为上。在创作时,他往往主动而大胆地采用抽象或变形的手法,以达到一种别出心裁,天然童趣的艺术效果。有人说:其绘画作品“增强了现代意识,却新而不怪,神秘而不恐怖,奇异而不荒诞。”显示出一种积极向上,健康活泼,没有压抑和隐晦的清新感觉。比如,孟老曾为2008年北京奥运会创作了巨幅《莲蓬》,蓬勃向上,朵朵莲蓬就象优秀运动员获得金牌之后,那一张张笑脸。还有那幅《天庭之光》,孟老用强烈的色彩对比渲染着天庭之火,使人透过画面的那种神秘而见其神圣。《生命礼赞》等作品,让人看后便欲奋进,更加体会生活之可贵。概而言之,孟老的作品是“用心在画”。言为心声,心为画魂。心里没有感动,无以为绘画艺术。孟老的乡情和在战争年代的那份激情,以及在文学创作中那样的热情,奠定了其绘画创作的生活与情感基础。因此,我们欣赏孟老的画作,就不难发现她象童话、充满了童趣,又含严峻,没有约束、非常真诚。其情感奔涌像大江大河。

近日,孟老常去北京紫陶阁去画瓷画,兴致颇浓,创作了不少得意的作品。画集也收入几件他的瓷画之作,与读者共赏。

孟老是一位受人尊敬的师长。是我尤为敬重的作家和画家。近些年我有幸时常聆听教诲,获益匪浅。交往之中,我曾多次建议孟老再出一本画集,以飨读者。正值2009年在桥艺术中心举办他的画展之际,孟老才勉强应允,并邀我写序。闻之尤为惶恐,又难辞盛意,故拙笔试之。

傅建增

2009年6月18日于北京西山

简介

孟伟哉,著名作家,当代画家。山西省洪洞县人,1933年出生。1948年入伍,参加解放战争和朝鲜战争。1953年于朝鲜战场负伤致残。1954年考入南开大学中文系。曾任人民文学出版社、人民美术出版社社长、大型文学杂志《当代》和《现代人》主编、中国文学艺术界联合会秘书长。1950年开始发表文学作品,著有《昨日的战争》、《访问失踪者》、《一座雕像的诞生》、《夫妇》、《一百名死者的最后时刻》等长、中、短篇小说及诗歌数百万言。其文学作品有的被译为英文、德文、俄文、日文、朝鲜文、西班牙文等。1988年在人民美术出版社社长任上开始探索绘画艺术,二十年来坚持不懈。曾在山西、广东、北京及国外柏林、哈瓦那、墨西哥城多次举办画展,画作发表于国内多家报刊及美术专集,也有几位外国首脑和政要及一些友好人士收藏,出版画集《我的画》,是中国美术家协会会员。此次展出其二十年来部分作品,以新作为主,包括最新的瓷器画。

(转载)